Las condiciones de la libertad

por Ángeles Alemandi - Lautaro Bentivegna

Alberto Torroba nació y se crió en La Pampa. En los ‘70 se fue a recorrer el mundo. En Asia entendió que el verdadero viaje no es físico sino espiritual, allí aprendió las artes de la navegación de los antiguos polinesios. En primera persona: esta es la voz de un hombre que a bordo de un tronco ahuecado y guiándose por la ruta del viento y las estrellas, cruzó el océano más grande del mundo.

.

Esta crónica publicada en ANGULAR, fue parte de un proyecto de escritura de no ficción que contó con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Fotos: Belkis Martin.

Crucé el océano Pacífico en solitario, en un velero que fabriqué con mis propias manos. Eso es lo que quiero que sobreviva de mí, mi bitácora de viaje, lo que decidí entonces que valía la pena contar.

No me gusta hablar de mí mismo. No me gusta que me tomen fotos. No quiero entrar a las redes sociales, no quiero dejar rastros sobre lo que es privado. Hoy todos hacen eso: publicitan estupideces en Internet. Que deje rastros Einstein o un escritor muy importante, bueno; pero no un tipo que está haciendo tallarines.

Me llamo Alberto José Torroba, tengo 67 años y he metido los dedos en todos los enchufes que vi. Me crié en Santa Rosa, La Pampa, en una casa con sirvienta. Mi vieja era una hinchapelotas, todo el día diciéndome qué vergüenza, mirá cómo te vestís, qué va a decir la gente del hijo del doctor. Éramos tres hijos varones. A los cuatro años me quise escapar. El segundo o tercer día del jardín de infantes sonó la campana y me escondí detrás del piano del salón de música, revolvieron todo hasta que me encontró el portero.

Tengo el recuerdo, de cuando era chico, que no me alcanzaba el aire para respirar. O quizás fue un sueño recurrente. Yo estaba sumergido y me desesperaba por una bocanada de oxígeno. Nunca nada me conformó. A los 15 ya era anarquista, no de estar en el partido, sino como decía Borges, un «anarquista inofensivo». No creía en nada, veía el circo humano y me gustaban los personajes raros. Me siguen gustando. Antes de que ustedes llegaran, busqué la biografía del Pirata Morgan, un tipo que era una porquería; pero esa clase de gente que expande el espíritu humano, para bien y para mal. Algunos son fantásticos y otros una basura.

En la primaria me interesé más por la escuela. En el secundario de diez profesores rescataba dos. Me fui distrayendo, me metí en el grupo de los que hacían quilombo, rompíamos cosas, al final me echaron del Colegio Nacional por tener el pelo largo: me lo estaba buscando. Desde entonces llevo el cabello largo, me gusta el cabello en las mujeres, los animales con melena larga, la tusa de los caballos, me gustan los vikingos y Jesucristo. En esa época, a fines de los ´60, sabía que para el crimen no servía, para la noche y el puterío tampoco, de Kennedy, la Iglesia y la parte derechosa disparaba, los comunistas hablaban pelotudeces y en las revistas aparecían los hippies: ahhh, esos parecían más interesantes. Quería irme a la mierda.

Ahora vivo acá, en este campo de Anguil y la vecina más cercana está a 10 kilómetros a la redonda, se llama Sara y tiene 93 años. Tengo tres hijas que viven conmigo: Luna de Mar, de 31, que es boxeadora; Denebola de 24, que se llama así por una estrella de la constelación de Leo; y Alma Ranquel, la más chica, de 22, que estudia veterinaria.

Soy un lobo solitario. Considero este campo como mi reino apartado.

A los 18 me casé con Stella. Qué se yo por qué. Juntarse no era común, pero me independizaba civilmente, además no hacía el servicio militar, algo que era fundamental para mí. Nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Empecé a hacer artesanías, después ropa de moda en cuero, con flecos. Me interesaba el arte, empecé a pintar. Estudié todas las cosas básicas sobre las actividades humanas, me quedó pendiente Antropología. Primero me anoté en Matemáticas, descubrí que la matemática es una creencia, no una ciencia exacta, o sea, si creas las bases, el resto es una concatenación lógica, pero no hay garantía de que los axiomas sean ciertos, tienen zonas de sentido común y todavía no le encontraron contraejemplos para voltear. Después pasé por Filosofía. Escuchaba los Beatles, los Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, al principio los despreciaba, después aprendí que hay música buena y hay música mala. A mí el vallenato colombiano, por ejemplo, me parecía una porquería, hasta que escuché a Carlos Vives y me gustó. Leí a Tao Te King, la biblia de los taoístas, todo Borges y Jack Kerouac que era furor en ese momento. Kerouac rompía todas las estructuras, para él la vida es una epopeya como En el camino. En un momento dejé de leer: son todas repeticiones de las mismas cosas.

Otro personaje raro que me pareció fascinante fue Albert Spaggiari: se robó el banco más grande de Niza. Parecido a los del Banco Río de Acassuso que dejaron escrito: sin armas, sin odio, sin violencia. No los encontraron nunca, pero cayeron como estos, por una mujer despechada. Spaggiari expande. Cuando lo agarraron, lejos de venirse abajo, tomó el comando en la audiencia en tribunales, armó un disparate de grupo subversivo: llevó una carpeta, les dijo que estaba escrito codificado y cuando todos miraron eso, saltó por la ventana. Cayó sobre un coche, subió a una moto y nunca más lo vieron ni a él ni a su mujer ni a su hija. Esos tipos te hacen pensar: si éste puede como no va a poder cualquiera. Y no tenerle lástima a los pobrecitos.

Para el año ’77 me separé, vendí mi moto Gilera Macho y me fui a Europa. Aterricé en Madrid con 50 dólares y de ahí me fui a Ibiza donde tenía un amigo que me dio una mano. Me puse a hacer estupideces, trabajaba pintando casitas de cerámica y le ponía “Recuerdo de Ibiza”. Después fui a Berlín, me gustó mucho la ciudad, del lado occidental.

Berlín era el centro underground de Europa, pero más oscuro, más artístico, donde vivía David Bowie. Yo era una rata, mangueaba, eran épocas lindas. Andaba vestido con una capa larga tipo Drácula, sombrero de cowboy, todos andábamos así. Cada uno se disfrazaba como quería. Usaba un camisón de vieja, color rosa y lo había cortado tipo Peter Pan. El mundo es como es y los idealistas son daltónicos. Separan lo bueno y lo malo, los oligarcas y el pueblo, la patria y los antipatria, revolucionarios y reaccionarios, peronistas o gorilas, gente que ve la realidad en blanco y en negro. Yo prefiero un tipo que no piense lo mismo que yo, pero que me muestre un color que no estoy viendo.

A medida que avanzaba hacia el este me daba cuenta de que los occidentales somos parte de una civilización etnocentrista, consumista, corrupta. Y nos creemos que llevamos la libertad a cuestas. Yo arranqué así y aprendí eso: país al que vayas, callate la boca, no digas nada, porque te quedas a vivir un tiempo y haces exactamente lo mismo que ellos. No hay gente estúpida. Nosotros somos arrogantes.

De ahí me fui a la India, me pagué el pasaje con la plata que recibía por el alquiler de este campo. India me voló la cabeza. Ahí te subías a un tren y tus compañeros de viaje eran un viejo con barba larga, túnica, cuchillo torcido, faja con seda, anillo con piedra preciosa, o un trabuco naranjero, un oficinista, alguien sentado en el piso, otro semidesnudo, un bramán con ropa especial parado contra la pared porque nadie lo tenía que ver comer. India es un zoológico humano. En la calle hay elefantes, camellos, monos. Eso me pareció fantástico y además siempre me interesó la religión como introspección humana. Hay santos en la calles, como linyeras místicos, con potencia interior, que no te hablan. Tienen un dominio corporal infernal, que yo sentí mucho después, navegando. El peligro te lleva al máximo de tus posibilidades, no es mística, una cosa es correr y otra cosa es correr cuando te corre un león.

Viajé por toda la India, me chiflé mucho, me dieron ganas de vivir para otra cosa, no para juntar plata y mandarme la parte o para el egoísmo. El egoísmo es simpático un rato y después terminás mirándote al espejo y te das cuenta de que sos un salame igual que todo el mundo. Empecé a buscar una introspección grande a través del mar, a través del Yoga, del ascetismo. En el mar estás solo, en el mar estás vos, la naturaleza y punto. Sos una hormiga en una inundación.

Después fui a Tailandia y a Taiwán. Quería ir al mar en velero porque el velero tiene ese karma de libertad. De chico había leído una historia en una revista de la época acerca de otro personaje: William Willis. Había cruzado el Pacifico en el 50 y pico desde Perú hasta Samoa Americana en una embarcación hecha con palos de madera balsa. Hizo otros dos viajes, el tercero en un botecito de tres metros, y nunca más lo vieron. Yo habré tenido 15 años cuando pensé en ir al Paraná y largarme en una balsa, pero no estaba preparado. En Taiwán me compré un libro que se llamaba algo así como El marinero completo, para navegar en 15 lecciones, lo leía como la biblia, estaba escrito en inglés.

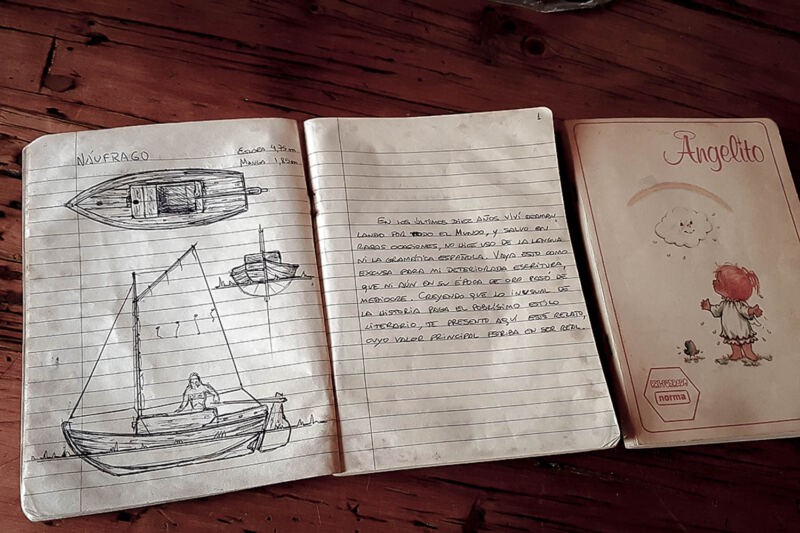

En Japón salí a buscar mi velero. Quería un bote con palo y vela tipo El viejo y el mar. Así, dando vueltas, llegué al barco. Me lo regalaron porque estaba abandonado. Fue el mejor que tuve, un velero diseñado por un tal Watanabe, viejo. A ese barco le puse de nombre Náufrago. Salí a probarlo por la Bahía de Tokio que es protegida, como si fuera una pileta de natación y mentí que había navegado, para que no vengan con consejos. Tenía un solo papel escrito en japonés que decía que el barco estaba a mi nombre. Y como estaba en japonés siempre mostraba ese papel y transugueaba con eso, después los inventaba, mandaba a hacer sellos.

Salí y llegué hasta Australia, pasé por el Pacífico, Nueva Guinea y el barco se estaba rompiendo. Era muy caro para la vida linyera que yo hacía. En Sidney bajé, me puse a hacer trabajo casual en una Oficina del Gobierno, hacía changas: descargaba contenedores, pintaba prostíbulos en la zona roja, soldaba en fábricas, hasta que me echaron por falta de papeles, me hace acordar a un cuento de Borges: La lotería de Babilonia, es como el mejor manifiesto anárquico que leí en mi vida. Estuve un mes en la cárcel. Le vendí el barco a un judío y con esa guita compré una canoa, compré madera, le hice tapa, lo cerré un poco para guardar porquerías, en vez de un palo le puse dos, y de ahí salí a navegar por la costa de Nueva Guinea.

Crucé el estrecho de Vitiaz, al que ellos le tienen terror. La canoa parecía más un submarino, pero lo crucé peleándola a muerte, con muchas olas, era como estar en medio de una rompiente. Iba de aldea en aldea. Llegué a la Isla Ablingui donde me quedé y hasta me casé. Cuando me iba a ir el viento se dio vuelta y yo, que sigo señales, me dije ¿Será que me tengo que quedar acá? Era una tribu al lado de New Britain, había una playita, un lugar habitable. Me junté con una negra que se llamaba Alil, hice una casa. En ese momento tenía un shorcito y andaba siempre en patas. Desde la India que andaba en patas. Ahora, acá en el campo uso crocs por las rosetas.

La vida con la tribu de Ablingui se terminó cuando me denunció un cura misionero. Ridículo. Un día llegó con sotana larga y el cáliz y me mandó a llamar, enseguida nos reconocimos como enemigos, me preguntó si había avisado a migración que estaba ahí. Al poco tiempo tres policías vinieron a buscarme con un bote y me enviaron de regreso a Argentina. Pese a todo fue muy divertido. Chaplin decía que la vida en primer plano es un drama, pero en plano general es una comedia.

Llegué a Ezeiza en shorcito, después de varias escalas y estaba mareado. Era 1985 pero yo venía de la Edad de Piedra, mi vida era salir a pescar con una canoa, no quería estar en Argentina. Me bajé en Plaza de Mayo, me senté en un banco preguntándome qué hacía, qué historia empezaba ahora. Mis hermanos pensaban que les iba a hacer quilombo por el alquiler del campo que debían pagarme, pero yo le dije que no, que me pusieran un botecito y yo me iba de nuevo. Fui a la zona del río en San Fernando, conseguí bote viejo, destartalado, chiquito, laburé ocho meses y cuando salí a navegar me hice percha en Punta del Este.

Volví a navegar en mayo de 1986. Había construido mi tercer barco, un bote saveiro de 4,75 metros al que fui reformando hasta llegar a Colombia, tras haber cruzado el Canal de Panamá. Pasé dos años diseñando y construyendo nuevas embarcaciones, navegando en condiciones imposibles, hasta que en una canoa vacía logré cruzar el océano pacífico hasta las Islas Wallis. En el viaje fui escribiendo un relato que se convirtió, muchos años después, en el libro “Relato del Náufrago y el Ave Marina”.

Vi olas gigantes levantarse como paredes, olas montañosas. Muchas veces tuve miedo, y el miedo es hermano del diablo. Atravesé temporales de veinticuatro horas, pasé once días sin dormir, tuve alucinaciones fascinantes: una vez dos vacas se cruzaron en la proa. No cocinaba a bordo, comía müsli, es un desayuno habitual en Europa, hecho con cereales, fruta seca, leche y azúcar. Yo me lo preparaba con avena, trigo, maíz arrollado, maníes, pasas de uva y leche en polvo. Llevaba todo eso en bidones de plástico hermético, para que pase lo que pase, mi comida siguiese en buen estado. También llevaba cocos, paltas, ananá, muchos limones verdes. En algunos trayectos del viaje tuve compañía, como la de Marie Claude o Susanne.

Cuando no tenía puntos de referencia a la vista, navegaba por estima, sin instrumentos, guiándome por el viento y la corriente. A veces peces voladores golpeaban mi sombrero, me visitaban tortugas enormes, lobos marinos con esas caras bigotudas, los pez espada hacían el show de la revolcada o me visitaban más de cien delfines o distinguía la aleta de tiburones grandes pegadas a la popa, siguiendo a Náufrago. Recuerdo días de mucha bruma con todo el sol en la cara. Estuve en la entrada secreta a la Atlántida, pero dejé pasar la oportunidad. Iba sin penicilinas ni remedios, tuve una bola de infección en la rodilla y una vez el dedo anular empezó a hincharse por un grano que se infectó, después se hinchó toda la mano, era doloroso tocar lo que sea, quería llegar rápido a una farmacia por antibióticos, estaba cerca de Sierra Nevada, cuando cayó el sol distinguí dos barcos y empecé a hacerle señas con la linterna, no me vieron.

Mi dedo estaba pudriéndose, por suerte a medianoche llegó un viento fuerte y Naúfrago empezó a moverse. En Tumaco dejé la canoa e hice un prao, es una embarcación capicúa, no tiene proa ni popa, puede ir y venir. Lo dibujé primero y después lo tallé en un árbol de Pulgande Anime que trece personas me ayudaron a sacar de la selva. La llamé Ave Marina. En ese prao, yendo de Galápagos a Marquesas, un viento fuerte lo hizo girar, de pronto se llenó de agua y lo que llevaba estaba flotando a mi alrededor en la oscuridad de la noche. Se hundía, creí que era el final del viaje, perdí casi todo: no solo comida sino la brújula, las cartas náuticas, el ancla, las cuerdas, la ropa. Pero no naufragué, me alimenté con lo poco que logré rescatar hasta que me puse a pescar y terminé intoxicado de tanto que comí el dorado que frité al sol. Sabía en qué luna había salido y seguí mis estrellas: Spica y Alphard. Un pájaro, Petroloco, me acompañó esos días, fueron más de 40. Me acuerdo de los mosquitos que me recibieron al llegar a la Polinesia. Y cuando al fin llegué a Uvea, la isla principal de Wallis, escribí el último renglón del diario con una frase de Lao Tse: “El buen caminante no deja huellas”.

Cuando regresé a La Pampa unos amigos me convencieron de que debía editar mi diario de viaje y lo hice: primero fue una edición artesanal, hecha de fotocopias, pero que mucha gente aún conserva, después lo publicó Ediciones del Pulpo Negro. Pero creo que no se le dio bolilla al hecho de que yo navegué sin instrumentos, orientándome sólo por las estrellas, como los antiguos navegantes polinesios. Se le presta más importancia a la parte aventurera, más que a la parte de cómo se puede perfectamente convivir con la naturaleza sin nada. Ya sea en la selva, en el agua, o donde sea.

Al diario lo escribí a medida que iba navegando. Escribía un borrador en cursiva, yo contaba todo lo que se me venía a la cabeza, tipo escritura mecánica. Después corregía muy poco y lo pasaba a un cuaderno escrito a mano. Fueron dos cuadernos en total, uno que tenía una tapa de Superman y otro con la tapa de Mickey Mouse, en hojas rayadas. Ahí también hacía los dibujos de los barcos.

No sé de nadie que haya andado a la deriva por el océano Pacífico sin ningún instrumento de navegación. Yo no tenía ni brújula, ni sextante, ni nada. Al considerar que eso era único, dije “esto tiene que ser contado”. Ahora sé que estoy atado a esa historia. Si vos no la contás, no tenés nada, nadie te conoce. Para mí esa es una de las condiciones de la libertad: que nadie te conozca interiormente. No por cobardía, ni nada, sino porque ni yo mismo sé quién soy. Un día me levanto con un humor y otro día con otro, un día creo en una cosa y otro día en otra. Los cuadernos los iba llevando en una bolsa de nylon para que no se mojen. Si algo se salva de una tragedia es porque tenía que salvarse, si algo se entierra es porque tenía que enterrarse.

Para mí esa es una de las condiciones de la libertad: que nadie te conozca interiormente. No por cobardía, ni nada, sino porque ni yo mismo sé quién soy.

En el mar, cada vez que venía una tormenta me preguntaba qué hacía ahí. Más cuando las cosas iban mal, después ya no, después ya sabés que algún día vuelve a salir el sol. Pero lo pensás. De todas formas, nunca fue una decisión abandonar. ¿Para qué hago todo esto? Generalmente no hay respuesta. Pero fue lo mejor que hice en mi vida, no importa si ganás o perdés. Es cuando la vida toma sentido; no para los demás, sino para vos. La adrenalina, la tensión, valorar las cosas. Saber que un vaso de agua sucia es sagrado. Cambiar la escala de valores del mundo cómodo. Es una sensación que no se puede contar. Más en un bote chiquito: estar solo, en la noche, en una cosa que se mueve, sobre el mar que es gigante, es un monstruo. Lo que yo hice fue una apuesta única. La muerte podría haber ocurrido. Vos estás ahí y tomás conciencia. Es una sensación que te pone fuerte, intenso, serio. Lo que está ocurriendo acá no es joda.

No le tengo miedo a la muerte porque algún día hay que morirse. No le tengo miedo a lo que pase mañana, le tengo miedo a lo que ocurre hoy. Pero más aburrido es no hacer algo por miedo. Cuando navegaba y la pasaba mal tenía miedo del momento, de mí mismo. Pero como no le debía nada a nadie, nadie se iba a enterar, no le molestaba a nadie. Me sentía fuera de lo que ocurriera, y eso te da coraje. Cuando tenés cosas para cuidar sos cobarde, cuando no tenés nada y precisás de afuera sos valiente y lo salís a buscar. Yo no tenía nada para cuidar. La vida es un devenir en donde vos estás manoteando lo que sea, orientándote como sea. La gente dice “voy a hacer este trabajo y después me voy a jubilar». Generalmente detrás de una persona que trabajó muchos años en una oficina, hay una luz oscura. Yo la veo, hay como un límite. Diferente al que chocó, al que se jugó, así haya sido un ladrón. Puede haber una luz oscura de otro tipo, pero no la luz de aquel al que se fue la vida y está ahí, viendo qué hacer.

El mar es infinito, no hay nadie, es soledad, es dios, pero no dios el de barba. Tomás noción de tu pequeñez, es impredecible, es materialmente inseguro, es misterioso, es oscuro, vos ves muy poco, solo la superficie. En el mar estás afuera del mundo, nadie sabe dónde estás, y vos no sabes qué carajo ocurre más allá de lo que estás viendo con tus ojos. Eso es lindo. Es una unión con uno mismo. Estás vos y vos, vos con vos y el universo. Y el viento. El viento maneja todo. Cualquier cambio de viento lo detectás antes de que llegue: por un movimiento raro de las olas, por una posición de nubes en el cielo, estás constantemente en contacto con el viento. Mirándolo, observándolo, deseándolo, puteándolo si se pasa. Es lo que te mueve, el motor de tu viaje, algo a lo que le prestás atención absoluta. Porque el mar se mueve de acuerdo al viento. Las tormentas son porque hay viento. Si llueve y no hay viento no pasa nada, te mojás y listo. El viento es lo que regula todo tu viaje. Empezás a sentirlo con distintas partes de tu cuerpo. Podés saber de dónde viene por tus orejas. El viento te hace vibrar. Aprendés a identificar la potencia por el tipo de espuma que se produce en el mar. La vida depende del viento. Y el horizonte.

Después que llegué a las Islas Wallis y supe que lo había hecho, que había salido de Colombia y había cruzado el Pacífico, me di cuenta que todo lo que pudiese hacer iba a estar más abajo que eso. Y quería tener una familia. Pasé por unas cosas fuertes, pensé dónde me voy a instalar, si no era hora de dejar de dar vueltas. Además empezó a aparecer todo el mundo de las computadoras, las porquerías de las comunicaciones, y lo que antes se discutía mano a mano con un milico para entrar a un país, ahora se definía con una computadora al medio. Con el milico arreglás, es una mentira que son unos jodidos, hay milicos buenos, malos, como todos. Pero con la computadora no hablás, si no está el número mágico en la computadora te rechazan, te piden plata, se había empezado a hacer una cosa pesada. El mundo había cambiado, la gente había cambiado.

En 1993 pasé por Brunei en la Isla de Borneo. El sultán tenía un equipo de polo, uno de los mejores de Asia. Los jugadores eran argentinos contratados, tenían 800 caballos, cuatro canchas de polo, caballerizas. Llegué y había una delegación de argentinos de la zona de Alvear, de Villegas, y comimos un asado. Yo vi todo eso, miré un caballo y automáticamente pensé en mi campo. “Tengo todo esto”, pensé. Entonces comencé a transitar el camino de vuelta. Regresé a Anguil.

No es que esto sea la calma chicha, pero estoy acá. No vivimos para estar en calma. Siempre hay algo que rompe los quinotos. Que te mueve. Sí, estoy bien, no sé si podría cambiar esto porque ya tengo raíces. Tengo tres pibas que viven acá, que se adaptaron y tampoco puedo sacarlas. Pero si bien no lo cambiaría por nada —porque me gusta—, me gusta por descarte, porque ya conozco lo demás. El planeta no es el mismo que yo vi, cambió terriblemente. A veces miro en Google maps los lugares donde estuve, islas chiquititas donde yo pienso había tres o cuatro casas. Hoy hay hoteles, paquetes de viajes, una cagada.