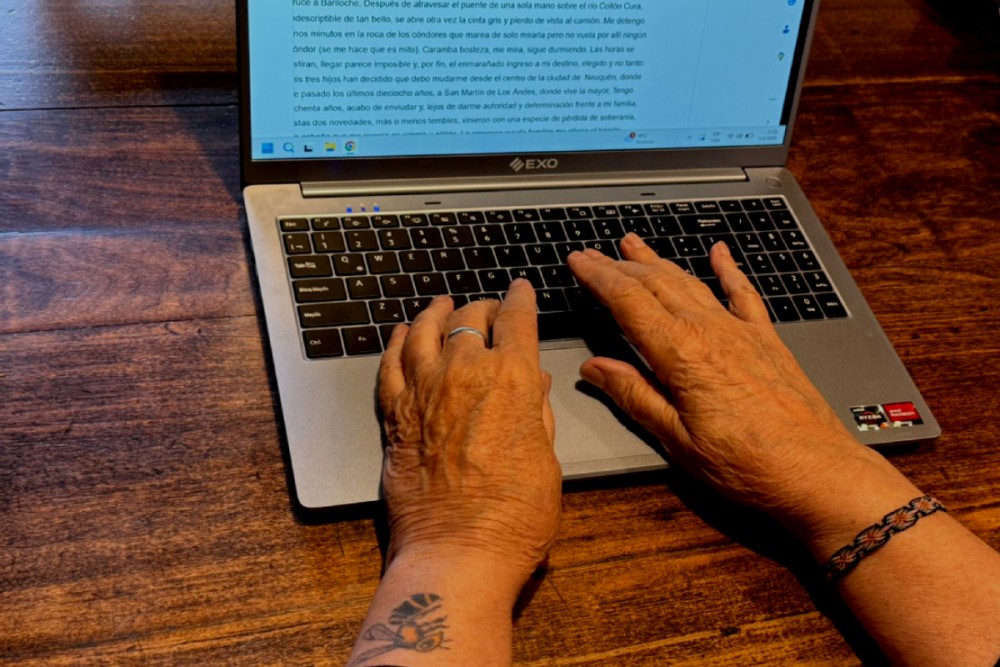

Dejar la ciudad, irse a los cerros, escribir a los 80

por Elena Fracassi

A veces la migración no se elige, pero se transita. Un nuevo comienzo puede convertirse en un experimento social o volverse un caleidoscopio que muestra el afuera con colores nunca antes vistos.

Fotos: Emiliano Rodríguez Nuesch

Tengo ochenta años y acabo de enviudar. Estas dos novedades, más o menos terribles, lejos de darme autoridad y determinación frente a mi familia, vinieron con una especie de pérdida de soberanía. Mis tres hijos han decidido que debo mudarme desde el centro de la ciudad de Neuquén, donde he pasado los últimos dieciocho años, a San Martín de Los Andes, donde vive la mayor. Resignada, me subo al auto y salgo a la ruta. El GPS me habla y no le presto atención, mi guía es el camión de mudanza al que sigo con respetable distancia. A mi lado viaja Caramba, mi gato atigrado, que duerme como si nada sucediera. Pero algo está sucediendo: vamos los dos rumbeando, ni más ni menos, hacia un incierto comienzo. Miro atentamente el camino, una inmensidad desierta con una cinta gris que la corta al medio, una ondulación repetida hasta divisar el lago de El Chocón. La fascinación del agua pasa pronto. El camión sigue su marcha pareja y yo detrás, firme y un poco acalambrada. La mitad del camino es Piedra del Águila, un paraje casi obligatorio: combustible, baño y cafecito. Rocas extrañas y más desierto. Pero el paisaje va cambiando, crecen las lomitas, se van amontañando. Siguen los tonos grises, ocres y verdosos. El cielo pálido no da indicios del verano, pleno enero con un sol que alumbra, pero no abruma. Vamos cada vez más alto. Se me tapan los oídos, soplo para aliviarme. Sigue cambiando el paisaje y ya se ven a lo lejos las nieves eternas de los Andes. Bordeamos el lago de Alicurá y allí se divide el camino que cambia de provincia. Dejamos atrás el cruce a Bariloche. Después de atravesar el puente de una sola mano sobre el río Collón Cura, indescriptible de tan bello, se abre otra vez la cinta gris y pierdo de vista al camión. Me detengo unos minutos en la roca de los cóndores que marea de solo mirarla pero no vuela por allí ningún cóndor (se me hace que es mito). Caramba bosteza, me mira, sigue durmiendo. Las horas se estiran, llegar parece imposible y, por fin, el enmarañado ingreso a mi destino, elegido y no tanto. La cabaña que me espera es simple y cálida. La amorosa ayuda familiar me allana el trámite farragoso de la instalación y paso la primera noche respirando el aire finito y fresco de la comarca cordillerana. Abrir las ventanas de la nueva casa, contemplar el cerro Curruhuinca, que está ahí nomás, con una ligera bruma anclada en sus laderas y saber que será lo que veré de ahora en adelante, me aprieta la garganta y me ataca la nostalgia. Cierro los ojos para fijar la imagen y reemplazarla por la que llevo grabada: mi balcón citadino. Elijo el cerro.

***

Las ciencias sociales llaman migración por amenidad al movimiento de personas, principalmente desde áreas urbanas hacia zonas rurales o destinos con características atractivas, como paisajes naturales o culturales, buscando mejorar su calidad de vida y su satisfacción personal. Un cambio que no está motivado por cuestiones económicas. En ese grupo entramos los que vinimos a insertarnos, bastante tarde, en esta sociedad multicultural, amable y un poco esquiva. Somos los descubridores de una realidad ya descubierta, pero adornada con los ingenuos colores del idealismo para escribir nuestra historia de desarraigo y, en mi caso, la del empeño en enraizar de nuevo en el tramo final de la vida. Para los NYC –Nacidos Y Criados– los trasplantados siempre seremos extraños.

***

Mis primeras excursiones a la otredad son misiones de abastecimiento. Siento que debo empezar todo de cero, generarme nuevos hábitos, hacerme de nuevos recorridos, aprender a manejarme en un pueblo que no conozco y al que no pertenezco. Cada movimiento es cuesta arriba. Me siento como Robinson Crusoe plantando el trigo y levantando un horno con mis manos para, en algún momento, si todo sale bien, comerme un pancito casero.

Expedición a la medicación. La farmacia más tradicional del pueblo es la cita obligada de los viejos. Allí nos encontramos y nos identificamos rápidamente por la infame división de los turnos: azul para particulares, verde para obra social. Llaman: diez azul, once azul, doce azul, seis verde… por fin. Con gesto triunfal avanza mi vecina de silla. Pienso: “como en la marcha de San Lorenzo, ‘avanza el enemigo’”. La envidio un poquito. No reconozco a estas personas, todos se me hacen hostiles, añoro mi farmacia del centro de la ciudad, ruidosa y encendida. Trece azul, catorce azul, siete verde. Otro con suerte. Por fin me toca con el ocho. Celebro interiormente porque me gustan los números pares. No llevo tantos remedios: pastillas para la presión, un analgésico para mi rodilla derecha que protesta y un paquete de algodón. Va todo en una bolsa de papel difícil de mantener cerrada. Una rubia elegante, que también espera, me mira y me comenta: “¡A la pelota, qué llevás ahí!”. No atino a nada, me intimida su soltura, la imagino más NYC que trasplantada, pero me equivoco. Se llama Harriet, es despampanante, conversamos brevemente, intercambiamos credenciales hasta que la danza de los números bifurca nuestros destinos. ¿Existe la amistad a primera vista?

La segunda vez que la veo es en el club de jubilados donde me anoté para hacer gimnasia dos veces por semana. Hay en el salón entre quince y veinte chicas como yo. Diviso a la rubia elegante ya ubicada en la gran ronda para empezar, me ubico a su lado y me siento en una inferioridad estética fatal. Yo, joggineta estirada, buzo veterano y zapatillas sin identidad. Me maldigo interiormente. Ella usa un conjunto de marca, zapatillas famosas, melena corta con claritos, medio antebrazo con bijou variada y una sonrisa brillante de selfie para perfil de Facebook. Harriet, a la que también llamaremos “vikinga”, me clava su mirada y con voz profunda me dice: “Si venís a buscar tipos acá no hay y los dos que ves están ocupados”. Miro a los únicos dos caballeros de la ronda con sus años trabajosamente a cuestas y murmuro: “Paso…”.

Harriet, cálida y divertida, no sabe que me abrió la primera puerta al contacto humano con mis contemporáneos. Histriónica, desprejuiciada, mi primera amiga de mi nueva vida, andamos las dos por los ochenta, dos más o dos menos no hacen diferencia. Me contagia su entusiasmo y me muevo en la clase como puedo aunque sé que a la noche me va a doler hasta el pelo. Es mi primera experiencia con la gimnasia para la tercera edad. Aprendo a respirar (antes no sabía, no sé cómo estoy viva), a elongar, a coordinar brazos con piernas, a llevar un ritmo y a marchar. Todo sentada en una silla. Las que podemos lo intentamos de pie. No me imaginaba entonces qué hábito importante me generaría y qué personas valiosas conocería en ese ámbito.

Harriet me propone ir a tomar un café y acepto agradecida. Se nos suman dos chicas más: Celeste, 79 y Mimicha, 72. Ya somos una banda, me siento parte, me hace bien. Café de por medio cada una cuenta su condición actual. A esta rutina se sumarán nuevos integrantes: Oscar, 80; Rebeca, 78; Susana, 89; Carmen, 86. Separados, viudas, NYC y trasplantados. Se empieza a vislumbrar un patrón demográfico a corroborar: un NYC cada tres trasplantados.

***

San Martín de los Andes, según el último censo de 2o22, tiene un poco más de 37 mil habitantes. Y su población ha crecido casi un 30% en relación a los datos de 2010. La cantidad de migrantes y sus edades no están muy definidos por el INDEC, pero relacionándome con los vecinos más antiguos y compartiendo sus vivencias, surgen sorprendentes datos de este fenómeno del que formo parte activa. La mesa del café me sirve de muestra.

Harriet, trasplantada. Generosa como pocas, es de las personas que atraviesan la vida de los otros dejando una huella indeleble. Conocerla es quererla. No quiso vivir en este pueblo, circunstancias familiares la impulsaron a dejar su Buenos Aires natal y enfrenta con valentía el cambio rotundo de su realidad. Añora la calidez de los mares que doraron su piel, sueña con volver a sentir la brisa marina en el rostro, mira con desapego estas montañas que no eligió y todos los días renueva su esperanza de volver, tal vez a la ciudad de sus amores o a la del mar donde una de sus hijas armó su hogar. Hablamos del tema, de empezar de cero una vez más. ¿Por qué no? Decidimos juntas que todavía es posible. Harriet tiene cuerda para rato, su biografía es material para un libro. Es cautivadora, tiene pretendientes por todos lados y me muestra sin reservas sus match en las aplicaciones de citas. Me mira con picardía, sonríe y larga: “Para el amor no hay edad”.

Celeste, trasplantada. “Mudarse es vivir”, me dice. Para ella todo es una aventura. En las heladas mañanas otoñales, con el aire finísimo, el Lácar planchado, las garzas brujas posadas en los postes del muelle y el sol que alumbra sin calor, sale a caminar con sus dos perros. Próxima a los ochenta tiene la agilidad de una joven y la mirada clara y atenta. Dejó su ciudad natal cosmopolita y saturada y en ese desarraigo puso su meta en este pueblo apenas conocido. Tomando unos mates y mirando el arroyo Pocahullo por la ventana de su departamento, me cuenta cómo renunció a sus costumbres citadinas y náuticas (navegaba en su propio velero, soñaba con vivir en el mar) para trasplantarse a este pueblo de montaña. Transitó parejas y matrimonios con variadas suertes y hasta una viudez. Su mudanza voluntaria fue durante la pandemia y no fue la única ni será la última. Su espíritu aventurero la impulsa a moverse y, aunque está cómodamente instalada en nuestro grupo de actividades, quizás volverá a cargar bultos y perros y encarar un nuevo destino. Es la tecnológica de la manada, maneja con soltura las nuevas formas de comunicación, edita videos, es una fotógrafa precisa y nos resuelve los líos que armamos con nuestros teléfonos y en el manejo de nuestras computadoras.

Carmen, trasplantada. Me recibe en su coqueto departamento con una mesa de exquisiteces para acompañar un programado té. Sus 86 años no la limitan para encarar varias actividades recreativas. Es doctora en Neurociencia y dejó de ejercer su profesión en Buenos Aires cuando, después de enviudar, decidió seguir a sus dos hijos y tres nietos, ya radicados en este pueblo, para compartir con ellos este destino que ya considera su hogar. Extraña la vida cultural de la Capital, ama el teatro y la ópera y aún así no los cambia por el paisaje cordillerano, por las nuevas amistades, entre las que me incluyo, y por la calidad humana de la gente que tuvo la oportunidad de conocer. Comparto con ella clases de teatro y algunas salidas al cine. Es feliz afrontando la diaria tarea de sortear con su bastón las desparejas veredas del pueblo y respirando el puro aire de la montaña. “Dejemos andar al carro que los melones se acomodan solos”, me repite. Es probable que los trasplantados tengamos más dichos que los NYC. Es posible que nos apoyemos en frases hechas para enfrentar los cambios, la adversidad, la incertidumbre. Además, será que con los años una busca apoyarse en general: en el bastón, en el brazo solidario que nos cruza la calle y en las muletillas.

Federico, NYC. Es el primer Licenciado en Turismo de la provincia de Neuquén y se presta gentilmente a darme su punto de vista sobre el tema. Opina que la migración por amenidad tuvo varios factores que contribuyeron en distinta medida a hacer de San Martín de Los Andes uno de los pueblos favoritos. Desde los años ‘80 con la llegada de los primeros mochileros universitarios, los créditos para incremento hotelero implementados por el gobierno de Felipe Sapag, los paquetes turísticos que iniciaban un sistema novedoso de vacacionar, el acondicionamiento del aeropuerto, los vuelos más frecuentes, la promoción de la Ruta de los Siete Lagos y la creciente inseguridad de las grandes ciudades, dieron impulso a esa corriente migratoria que continúa hasta estos tiempos. Pero esa idea de progreso tiene un contrapeso fuerte para los NYC, que añoran su aldea de montaña y que, saben, nunca volverá a ser igual porque se ha roto el equilibrio entre la infraestructura hotelera y el trazado de loteos particulares. “Este pueblo ya es un centro urbano con expansión inmobiliaria”, me dice resignado.

Conocer la intimidad de las personas es fascinante, creo que me está gustando este trabajo de cronista. Federico vive en una de las casas más tradicionales del pueblo, donde vivía su abuelo, el doctor Rodolfo Koessler, que fue el primer médico de San Martín de los Andes. Tiene allí un jardincito con una daphne que cuida él mismo. Las daphne son raras de encontrar, llevan viviendo en este suelo tanto tiempo que tal vez ya dejaron de ser trasplantadas y se volvieron NYC. Una no es de donde nace sino de donde entrega el alma.

***

Ser de PAMI es una condición limitante para conseguir atención médica en nuestro país. San Martín de los Andes tiene una característica positiva: acá funciona. Antes de que termine el verano consigo un turno con facilidad para un oftalmólogo bastante requerido, el doctor Carlos Corso. Una onda de simpatía nos atraviesa en la primera cita. Lo cantado: cataratas. Típico. La intervención se programa para pocos días más y me entrego a sus manos profesionales sin dudar. Todo pasa rápido, conversamos y nos reímos durante la operación que se hizo en dos días diferentes, uno por ojo.

Lentamente el estado del tiempo va cambiando, el aire más fresco anticipa la nueva estación y la espero con gran expectativa porque en Sanma (me sumo a la ola abreviatoria) el otoño es famoso.

Cuando recupero la visión, un mundo diferente me sorprende: ¡no es pálido el cielo sino de un celeste purísimo! En el verde de la cordillera se distinguen matices que lo manchan de más claro, como si se destiñera de a poco y lo salpicaran amarillos relucientes junto a los pocos y raros rojos de los ñires en el borde de los senderos y el rojo intenso de las lengas y los robles en lo alto de la montaña. Alucino. El azul profundo del lago se me revela esa misma mañana. Aprendo que las rosas típicas de las calles del pueblo tienen tantos matices que desconocía que me da por tocarlas suavecito para ver si son naturales. Y descubro el color de los ojos de mi gente amada, los de mi gato de un amarillo hipnótico y hasta el verde intenso de la hiedra que me hizo aceptar su persistencia invasora. ¡De repente el mundo es a color! Ya me pasó esto con la TV en los años 70, pero descubrir ahora la policromía que me rodea me produce además un golpe emocional, porque es con mis ojos, sin intermediarios. La realidad a mi alrededor cambia de golpe, se hace nítida y definida. De un momento a otro, no sé cómo explicarlo, tengo más ganas de vivir. Supongo que debo consultarle esto a un psicólogo, pero no acostumbro. Entonces le pregunto al doctor Corso:

– Doctor, ¿es posible que la operación de cataratas y poder ver los colores con nitidez impacte en el estado de ánimo de una persona?

– ¡Sin dudas! Mirá, hay estudios en Estados Unidos relativos a los pacientes operados de cataratas que dicen que, al recuperar la dimensión real de las cosas, mejoraron sus relaciones interpersonales. Es como un nuevo despertar. Incluso se ha comprobado que las personas operadas de cataratas viven más.

En otoño llueve en serio, temo que esta nueva energía que me invade se interrumpa por el clima. Pero acá la actividad no cesa. Cambia de golpe la vestimenta de la gente: botas de goma, pilotos, algunos paraguas, camperas impermeables con capucha. El otoño también me trae una nueva actividad. Como el grupo de gimnasia ya está armado, me anoto en clases de teatro en el mismo centro de jubilados. Nueve almas añosas y ansiosas comenzamos con más entusiasmo que aptitud. Claudia, la profesora, nos entrena con paciencia y cariño, nos orienta y nos estimula para soltarnos, improvisar y movernos con naturalidad donde nada es natural. Considerando la edad que tenemos los actores y la fragilidad de memoria que suele conllevar, los textos son cortos y graciosos. Las clases me sirven para aflojar tensiones, vencer la timidez y reír con ganas esa risa que muchas veces usé como mecanismo de defensa. Como estas actividades son organizadas y financiadas por PAMI, nos permiten a mí y a otros jubilados realizarlas con bajo costo ya que en forma privada sería imposible. Es tan variado el elenco y tan fervoroso que votamos un nombre que nos identificará en futuras actuaciones: nos llamamos “Los Invencibles”.

***

No es la primera vez que veo la nieve, pero se siente como si lo fuera. Es un brillo inesperado, me deslumbra esta albura que veo con mis ojos nuevos, entrecerrados para no sentir vértigo y poder tomar a puñados este regalo del invierno. Miro con asombro la danza de los copos, la armonía del movimiento, percibo el silencio que los circunda, veo el cúmulo de espuma que va cuajando de a poco, formando nubes de algodón helado a mis pies. Ojalá se pudiera ver la increíble simetría de sus cristales.

El primer invierno en la comarca se me presenta con sus mejores galas y con sus primeras vallas. No es fácil para una octogenaria sortear veredas desparejas, rampas desniveladas, calles empinadas. Aunque no es mi caso porque por fortuna camino bastante bien, sí es el caso de Carmen, mi amiga, que enfrenta todos los días la aventura de hacer sus compras y trámites, bastón en ristre, esperando que algún día alguna autoridad vial se enternezca por su situación y se dedique a hacerle más amable la vida. En este pueblo sin semáforos la prioridad del peatón se respeta, el paso por la derecha de los vehículos no tanto.

Miro por la ventana y la cima del cerro con la bruma que caracteriza la nevada me anuncia que es hora de preparar botas, gorros, guantes y toda la coraza necesaria para afrontar días complicados. No todas las dificultades de pertenecer a esta generación son limitaciones físicas, están las otras, las del alma, las que no se pueden expresar con palabras, las que nos marcan el tiempo por vivir y nos enseñan a callar el dolor de lo breve.

***

Los años pasaron haciendo surcos en la memoria, dejando marcas imborrables porque no se vive tanto tiempo sin ganarse una buena cantidad de cicatrices. Ese hilo invisible, pero palpable, que ha convertido el anonimato en imagen y sonido, esa nueva forma de conocer, de recordar y de comunicar, me permitió acceder a otra experiencia, nada común para mis recargados ochenta. Siempre escribí en casa para mí, para mi familia y en esa especie de universo caótico que es Facebook. Me reencuentro allí con Carlos Agúndez, viejo amigo y colega de mis tiempos como locutora de radio y TV, allá por los años en que todo era más lento y más simple. Tal vez la tranquilidad de la nueva casa, la soledad y el silencio de las noches cordilleranas hacen que nuestros chats sean largos y en cámara lenta. Carlos escribe relatos y poemas y nuestras conversaciones derivan en una misión: me pide que le ayude a editar los textos de su nuevo libro, que debe terminarse antes de la feria de librerías neuquinas. Me invade el vértigo pero me lanzo sin paracaídas a colaborar con mi colega en la edición de sus relatos patagónicos con más voluntad que pericia. Encaramos la tarea por WhatsApp, que es la plataforma que los dos usamos de forma más o menos pareja. Intercambiamos ideas, datos, anécdotas, fechas. Puedo enriquecer algunos de sus textos a puro coraje ya que no le falta a mi amigo capacidad creativa y me sirve más a mí para probarme que puedo derribar barreras de auto límites, que debo dejar de boicotearme las ideas, aceptar que los planes y las tareas deben ser de corto plazo y afirmarme en la convicción de cumplir otro sueño postergado: escribir para otros.

Todo lo que me era ajeno en mi vida anterior, tomó a los 80 una dimensión sorprendente. Comienzo a sentirme parte de esta generación invisibilizada por esta sociedad alienada de urgencias sin sentido y se me abre un panorama de posibilidades nunca antes consideradas factibles. Sé que del otro lado hay alguien que me lee, que considera que, si bien la vida no empieza a los 80, tampoco termina en esa cifra caprichosa.

***

El largo invierno cordillerano supone encierro, introspección, aislamiento. Lejos de eso mi grupo ochentoso despliega una actividad reconfortante: clases de teatro, de guitarra, encuentros de folklore o sin ningún motivo, simplemente juntarse para renovar las ganas de reír y de soñar. Los jueves a la tardecita, a falta de otra actividad, los integrantes del entusiasta grupo nos juntamos para la vermuteada, un conveniente 2x1 en la confitería más tradicional del pueblo. Como es de esperar en las sociedades pequeñas, a la tercera vez que nos juntamos ya somos habitués del lugar. Cualquier tema de charla dispara debates, interesantes reflexiones, propuestas de nuevas actividades, relatos de viajes y de experiencias. El grupo sufre deserciones, generalmente por cuestiones de salud, pero también gana incorporaciones y así se va enriqueciendo la juntada más deseada de la semana. Esperar la primavera y planificar salidas grupales es uno de los entretenimientos favoritos: “cuando deje de nevar, cuando ya no haya hielo en la ruta, cuando pase el invierno…”, nos decimos.

Pero cuando llega la tan ansiada estación ¡nieva más que nunca! Nota mental: en San Martín de los Andes la primavera es un fiasco, las rutas son peligrosas, el frío se instala en nuestra cotidianidad y en nuestros huesos. Recién en noviembre veremos la explosión de retamas y chochos, pero falta, falta… Eso, espero, será motivo para otro comienzo.